在台灣高球界中,絕對無法讓人遺忘的一代宗師,就是前輩們口中的獅仔伯,我們口中的高球阿公陳金獅老師。

我與阿公結緣是在1989 名古屋的東海女子公開賽,我人生第一次參加JLPGA 大賽,以業餘身分受邀參賽。雖然成績打得不夠理想,但是每次在練球時阿公就在旁邊輕聲細語看著我,細心的教導我。也因為有涂阿玉老師的參賽,我才也有機會成為阿公的過客生。

早期有句名言:「台灣沒有陳金獅,哪來的台灣高爾夫球場,更不會有那麼多揚名國際的高球名將!」有阿公,台灣才有那麼多座高爾夫球場。在那個沒有重型機具的年代,許多台灣高爾夫球場都有獅仔伯的足跡。像是淡水、新淡水(揮皇)、大屯、松柏嶺、花蓮、礁溪和林口等等之外在國外更查出日本與越南也有老師設計改造的球埸,從無到有、從一整片樹林裡篳路藍縷所建造出來的。

獅仔伯一開始是在淡水球場當球童,這是早期許多台灣名將的共通點,包括我這位後輩在內,也是新豐球場的球童出身。為了賺錢貼補家用,老師進到了淡水揹球。當時的高爾夫是有錢人的運動,能夠接觸的都是達官顯要,自然球友也不多。所以獅仔伯當球童之餘,有不少空檔可以自學高爾夫。他在21歲時正式投入這項運動,也鑽研了很多高爾夫書籍,打下了深厚的高球基礎。後來更赴日深造,並成為一名職業選手,更成為淡水球埸的第一位球師,在球場教導許多台灣人與日本人打球。

在日治時代,阿公也經常代表台灣到日本參加很多比賽。在二次世界大戰後,淡水球場滿目瘡痍,幸賴獅仔伯等人為了修復工作大力奔走,進行重建,淡水球場才得以恢復原貌,才有現在的台灣高爾夫俱樂部。雖然之後球場陸續換成美軍或其他人經營,但獅仔伯仍視球場為己出,不時至球場檢視。後半生更參與設計多座高爾夫球場,為台灣高爾夫運動的硬體發展做出極大的貢獻。

我多次與羅開新聞的羅裕霖老師聊天中得知,當時只有15歲的他就跟著獅仔伯從一片荔枝園打造出松柏嶺球場。獅仔伯為了跟大自然做朋友,能不去改變原本地貌就儘量不動。羅老師背著多支竹筒與一號木桿、七號鐵桿和一支推桿,就這樣一洞一桿看著老師把球揮出,再用竹子當標誌,設定每一洞的開球落球點、果嶺位置、障礙區位置等等,把一座球場每一洞的走勢、碼數與動線規劃出來。當時球場還沒有什麼叫鳥瞰圖的全區概念,但獅仔伯就懂得以平面的思考參照該地的自然環境, 修建出符合現代環保概念的高爾夫球場。能有這樣的思維,無疑是天生下來要為台灣高球加分的大人物。雖然現代科技的發達,讓擊球距離增加不少,也讓當時的球道攻略與現在有些不同。不過, 當你走在這些極具歷史意義的球場時, 你仍能感受到獅仔伯當時在設計這些球場的想法與投入,這和當時巴比瓊斯設計奧古斯塔球場都是同樣的概念吧!

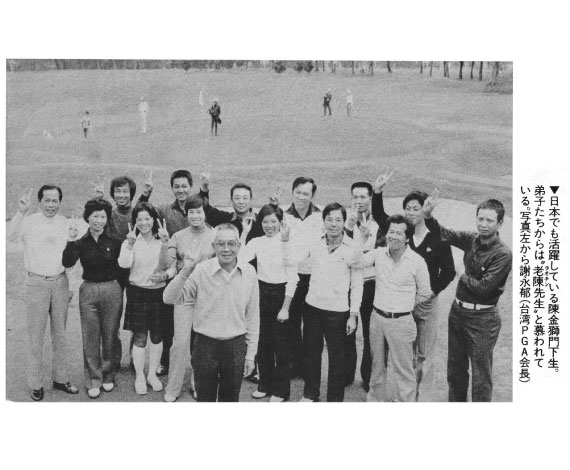

在年過不惑之後,獅仔伯積極地作育高球英才,門下弟子繁不勝數。他的兒子們幾乎都是職業選手,學生遍佈全台。只要從台灣出身走入國際舞台的球員,大多數都是老師的子弟兵。當然當時在日本叱吒風雲、掀起台灣旋風的涂阿玉老師,就是獅仔伯的得意門生也是老師第四個兒子的媳婦格外受到注目。老師調教出來的高手如雲,但低調的師父總是這麼說:「我只是在旁幫忙看看而已,重要的還是自己努力。」一直本著只求奉獻不求回報的理念,著實是值得世人尊敬的高球大師。在學生們的口中,他是台灣高壇的開山始袓。一點也沒錯。也因此在媒體記者口中,獅仔伯也被尊稱為「台灣高爾夫之父」。

曾秀鳳

1968年出生。1991年轉入職業,征戰日巡創下連續11年取得種子資格紀錄,職業生涯共獲得13座冠軍。2015年自賽事退休後致力於人生新目標 – 高爾夫傳承。目前擔任臺北城市技科大學助理教授。